ミミズになるなんて、想像できなかったです。( 10代 / 女性 )

― 長崎県長崎県壱岐郡 ―

語り 井上 瑤

整理 六渡 邦昭

出典 日本昔話大成1-76

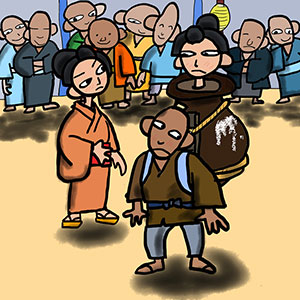

昔、同じ年ごろの女が二人、隣同士(となりどうし)に住んでおったと。

二人とも機織(はたお)りが上手で、毎日毎日機(はた)の織り競(くら)べをしておった。

村の市(いち)が近づいたので、二人はその市に着ていく着物を織ることにして、どっちがきれいに織るか競(きそ)うたと。

挿絵:福本隆男

挿絵:福本隆男

一人の女は体裁よりも早く仕上げるという性質(たち)で、糸も太くあらく、織り方も粗雑であったが、とにかく織ってしまい、縫い方もぞんざいではあったが、もう着るばかりに出来上がったと。

今一人の女は、急がないでも明日の日もあるという性質(たち)で、ひまはかかってもなるべく立派にして着ようと、糸も小さく丁寧(ていねい)に織った。

そのためにひまどって、とうとう織り下(くだ)しも出来ない前に市の日が来てしまったと。

着物に仕上げた方の女は、嬉しくてたまらずに、着て市に行ったと。

織り下し出来なかった方の女は、仕方がないので、かせを首にかけて、甕(かめ)の中に入り、夫に担(かつ)がれて市に行ったと。

二人は市の人ごみの中で出会った。

挿絵:福本隆男

挿絵:福本隆男

「あすこに糸太がおる。あり見ろ、あり見ろ」

と、甕(かめ)の中の女があざけったと。

「糸太でも着てこそ良かろう。甕打ち割ればからだは裸(はだか)」と糸太の女がわらい返したと。

「なによ、粗雑女(そざつおんな)」

「どういたしまして、手遅女(ておそおんな)」

「なによ、雑女(ざつおんな)」

「なによ、のろま」

二人は人ごみの中であるのを忘れて、ののしり合うたと。

夫は恥ずかしくてたまらん。担いでいた甕(かめ)をつい放り投げた。甕は割れたと。大勢の人達が振り向いた。

女は首にかせをかけただけで、真っ裸だったから、恥(はず)かしくてたまらず、地の中に潜(もぐ)り込んだと。

これが今でも首に白い輪のあるミミズなんだそうな。

そりぎり。

ミミズになるなんて、想像できなかったです。( 10代 / 女性 )

これは、ずうっと昔、キリシタンを厳(きび)しく取り締(し)まった頃の話だ。陸前(りくぜん)の国、今の宮城県の鹿島(かしま)という町に隠れキリシタンの藤田丹後という武士がおったと。

「首にかせを掛けた蚯蚓」のみんなの声

〜あなたの感想をお寄せください〜